Hochschule Wismar Fakultät Gestaltung

Lehrgebiet Prof. Dipl.- Ing. Guido Spütz

bis zum Jahr 2000 FB Design / Innenarchitektur Standort Heiligendamm

Entwerfen Gebäude, Baukonstruktion, Gebäudelehre, Werkstoffkunde, Entwerfen Innenarchitektur

Neue Ansätze in der Lehre

Lehrexperiment 1

Symposion Eickelberg

Ein interdisziplinäres Experiment, ein hervorzuhebendes Beispiel zur differenzierten Wahrnehmung und Bewusstwerdung von komplexen Problemzusammenhängen bei Planungsvorhaben unterschiedlicher Lehrdisziplinen. Eine Grundlage für Entwurfsseminare und mehr —.

Der Themenansatz zu dieser ungewohnten Bearbeitung war schnell gefunden, nachdem der geschätzte Herr Kollege Prof. Hans Großmann mir über eine bevorstehende entwurfsorientierte Projektarbeit in dem Dorf Eickelberg mit einer baufälligen, instand zu setzenden historischen Kirche und einem zu erhaltenden Gutshof berichtete. Wir diskutierten über dieses "verlassene" Dorf, deren schrumpfende Einwohnerzahl an zwei Händen zu zählen war, und auch über das Engagement des Arbeitskreises Denkmalpflege e. V. Berlin, die zwei historischen Gebäude im Ort nicht weiter verfallen zu lassen. Unsere Überlegungen, wie man Studierenden eine motivierende Basis für architektonische raum- und freiraumbezogene Aufgabenstellungen zur Bearbeitung unterbreiten könne, bei der eine Revitalisierung dieses Ortes, selbst bei Maßnahmen grundsätzlicher struktureller Art ohne Aussicht war, musste gefunden werden.

Mein Vorschlag, dieses verletzte Dorf als Vehikel für ein interdisziplinäres Symposion zu nutzen, um die vielen noch im Verborgenen liegenden sich übergreifenden Themen und Lernprozesse für Lernende und Lehrende unterschiedlicher Disziplinen bewusst werden zu lassen, weckte bei Herrn Prof. Grossmann eine große Portion Neugier. Auch die Vorstellung, dass aus diesen Erkenntnissen heraus die Thematisierung und Bearbeitung sich anschließender Aufgabenstellungen in den Seminaren für die Studierenden überaus motivierenden Charakter haben könnten, fand bei ihm euphorische Zustimmung.

Wir definierten folgende Grundthese für das anvisierte Vorhaben:

„Die Reaktivierung des Dorfes Eickelberg, welches an landschaftlich einprägsamer Stelle liegt und gering besiedelt ist, kann nicht durch eine auf gestalterischer Einzelmaßnahme basierenden Konzeption erfolgen. Vielmehr sollen hierzu Ideen entwickelt werden, die vielfältige Bezüge herstellen sowie unterschiedliche Anforderungen an Nutzung und Gestaltung berücksichtigen.“

Ein Symposion unter Beteiligung von Lehrenden aus dem In- und Ausland wurde für dieses Vorhaben Realität. Von Anfang an waren wir vom Zustandekommen dieser visionären Veranstaltung auch als ein kreatives sich entwickelndes Gemeinschaftswerk aller Beteiligten überzeugt. Bekanntlich lassen sich mit Visionen Berge versetzen!

„Ziel dieses Syposions ist, den Studierenden über den gewohnten Rahmen hinaus, Anregungen im Erkennen und Bearbeiten von komplexen Problemzusammenhängen zu geben. Zur Bewältigung derartiger Aufgaben wird die Erarbeitung fachübergreifender Arbeitsmethoden immer wichtiger. Diese zu entwickelnden Ansätze und Konzepte sollen Grundlage für die sich anschließenden Seminararbeiten sein. Außerdem können interdisziplinäre Ansätze Hinweise auf die sich permanent verändernden Berufsperspektiven geben.“

Die eingeladenen Lehrenden unterschiedlicher Disziplinen außerhalb dieser Hochschule waren von diesem Vorhaben begeistert und sagten spontan zu.

Aus Heiligendamm beteiligten sich außer dem Kollegen Hans Großmann (Licht und Farbe), die Kollegen Knut W. Maron (Fotografie), Michael Strauss (Videokunst), Olaf Anders (Grafk-Design), Martin Jamborsky (Modellbau-Design und Technik) und Klaus-Peter Heim (Foto- u. Filmentwicklung).

Die nach Heiligendamm eingeladenen Akteurinnen und Akteure der ersten Stunde Hannes Dubach, Stadtplaner aus Bern, Margit Gustinè, Sanierungsplanerin aus Berlin, Stefan Jaeckel, Landschaftsarchitekt aus Berlin, Johannes N. Müller, Stadtplaner aus Luzern, Regina Schill, Bühnen- und Kostümbildnerin aus Berlin sowie Thomas Winkler, Design- und Medientheoretiker aus Lübeck, verhalfen uns mit deren begeistertem Einsatz ein gemeinsames Boot zu besteigen und die Grundlagen zu diesem Vorhaben zu kreieren. Dieses Boot wurde zur gemeinsamen Basis aller Mitwirkenden – Studierenden, Lehrenden und Helfer hinter den Kulissen. Ein Gemeinschaftswerk, auf das jeder Beteiligte stolz sein kann.

Einleitung – Der Weg zum Ergebnis

Aus der Broschüre, eine Dokumentation des Symposions:

Der Auslöser

Die vorliegende Dokumentation stellt den Weg zum Ergebnis eines gemeinsamen Arbeitens im Sommersemester 1998 an der Hochschule Wismar dar.

Dieses Arbeiten war durch Besonderheiten und Einmaligkeit des Lernens und Lehrens sowie des Ortes bestimmt.

Die vom Fachbereich Design / Innenarchitektur konzipierte Veranstaltung erfolgte vor dem Hintergrund der spezifischen Seminararbeiten „Entwerfen von Gebäuden“, „Gebäudelehre“ und „Entwerfen Innenarchitektur“. Gesucht wurde ein Weg, der den Studierenden das Entwerfen oder die Umnutzung eines Einzelgebäudes, als Teil eines komplexen gesellschaftlichen Prozesses begreifbar werden lässt. Ein Anspruch, den ein einzelnes Fachgebiet, eine einzelne Lehrmeinung oder einzelne Studierende kaum einlösen können.

Die Lernkonzeption – Ablauf der Symposions

In zwei Richtungen wurde eine Lösung für diesen Anspruch eines praxisorientierten Arbeitens an unserem geographisch doch recht peripher gelegenen Fachbereichs in Heiligendamm gesucht:

Nutzung hochschulinterner Potentiale und zum anderen auf der Ebene der Studierenden durch das Zusammenführen der Heiligendammer Design- und Innenarchitektur-Studenten mit den Wismarer Architektur-Studenten. Dies ist ein Novum in der Entwurfsarbeit für die betreffenden Fachbereiche unserer Hochschule und ist zudem mit einer gehörigen Portion Skepsis gepaart und mit erwartungsvoller Neugierde aufgenommen worden.

Zur Mitarbeit entschlossen hatten sich 60 Studierende aus Heiligendamm und 17 aus Wismar. Damit war zumindest eine Grundlage für ein unter diesen Umständen ungewohntes, offenes, gemeinsames konstruktives Arbeiten gelegt. Auf der Ebene der Lehrenden erfolgte ebenfalls eine fachbereichsübergreifende Vernetzung. Zu den Lehrenden der erwähnten Fachgebiete aus Heiligendamm finden sich Lehrende der Fachgebiete "Städtebau und Raumplanung" und "Technischer Ausbau" aus Wismar. Bei dieser Konstellation wird von den Studierenden für ihre Arbeit die "fehlende Vertrautheit der Persönlichkeiten und deren bekannte Form der Betreuung" genannt.

Die Einbeziehung hochschulexterner Fachpotentiale stützt sowohl die übergeordnete bildungspolitische Zielsetzung einer praxisnahen Ausbildung, als auch das von den Fachgebieten angestrebte Studienziel „Persönlichkeitsbildung der Studierenden“. Dazu gehört, neben dem unverzichtbaren Aneignen eines breit gefächerten Fachwissens, gleichermaßen das Erarbeiten und sachlich fundiert zur Diskussion stellen eines eigenen Standpunktes zu Fragestellungen / Problemkomplexen und Lösungsansätzen. Externe, d. h. den Studierenden unbekannte Persönlichkeiten aus Lehre und Praxis bringen eine „erweiterte Sicht der Dinge“ und es fordert vermutlich ein höheres Maß an Standfestigkeit, seinen eben erarbeiteten Planungsansatz oder den ausformulierten Entwurf im Gespräch sachlich und inhaltskritisch zur Diskussion zu stellen. Mit Blick auf die von den Externen aus Hochschule und Praxis vertretenen Fachgebieten Städtebau, Raumplanung, Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Fotodesign, Grafikdesign, Bühnen- u. Kostümbild, Architekturtheorie, Kunstgeschichte und Philosophie gewiss kein leichtes Unterfangen.

Der konkrete Untersuchungsgegenstand, Eickelberg, ein 26 Seelen- Dorf, in dem nicht nur die gotische Kirche aus dem späten 14. Jahrhundert und ein Gutshaus (ca. 1850) auf schnellstmögliche Hilfe harren, ist von den Studierenden in Kleingruppen vor dem Symposion in „Sicht genommen“ worden. Dies erfolgte bewusst ohne betreute Anleitung, denn das von allen beteiligten Fachgebieten erklärte Ziel war, das prozesshafte, eigenverantwortliche Lernen zu fördern. Das heißt, die Studierenden, noch in fachdisziplinär homogenen Gruppen, trugen zu Beginn der gemeinsamen 3-Tage-Arbeit ihre spezifische Sicht des Ortes in einem ersten Plenum vor.

Beeindruckend war die große Bandbreite der Wahrnehmungen und der Darstellungsformen des Wahrgenommenen. Im Kreis der Betreuer wurde übereinstimmend die Erkenntnis gewonnen, dass die Vielfältigkeit der Herangehensweise „zur Annäherung an den Ort“, die Kreativität und die Individualität, sowohl der Warnehmung als auch der Präsentation, bereichert hätten.

Welche Betreuerin (hochschulintern sind nicht mal welche beteiligt) oder welcher Betreuer hätte denn neben der zeichnerischen oder fotografischen, auch auf eine mögliche literarische, antiquarische, theatralische, cinéastische, televisionistische, akustische Darstellung hingewiesen?

Aus dieser Präsentation zu Beginn des Symposions leitete sich für die Studierenden die erste Aufgabe ab: Auf einer Karteikarte hatte jede und jeder Einzelne in höchstens drei Stichworten zu benennen, worin das Spezifische ihrer / seiner Arbeit gesehen wird, in welche Richtung sie / er weiterarbeiten möchte (z. B. verzauberte Welt der Sinne, Entwicklung des Ortes zum Kinderdorf oder Abriss, Rekonstruktion, Ergänzung zum Museumsdorf, Wissenschaftszentrum).

Hier schritten die Betreuer zum ersten Mal ein, indem sie diese „Ideenbörse“ in der Form ausweiteten, dass möglichst aus einer inhaltlichen Verwandtschaft der genannten Stichworte heraus neue Gruppen gebildet werden, die sich jeweils aus Vertretern der unterschiedlichen Fachgebiete, Studienorte und unter Berücksichtigung der Geschlechtermischung zusammensetzen. Dies geschah sehr bewusst, mit Blick auf einen angestrebten Praxisbezug, wenngleich sich die Begeisterung bei den Studierenden z. T. in engen Grenzen hielt („Ach, die kenn´ ich doch nicht.“, „Was verstehen denn die Wismarer von Innenarchitektur!“).

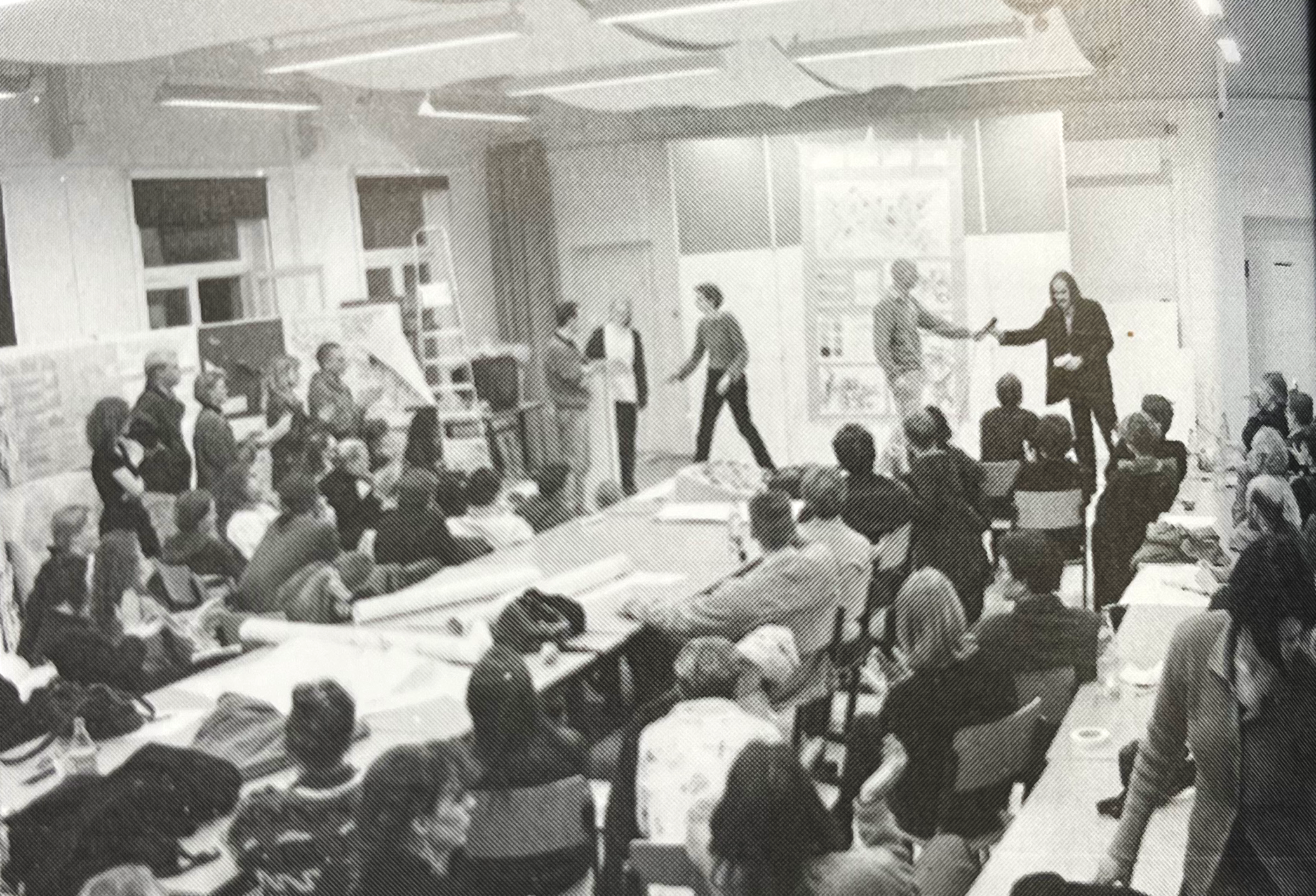

Für viele Studierende eine neue und schwierige Situation, die dadurch auch nicht leichter wurde, dass die Nachmittagsarbeit unter der Vorgabe stand, bis abends in der Gruppe einen Konzeptansatz für die weitere Bearbeitung des Ortes zu entwickeln und dies im abendlichen Plenum auf maximal einem DIN A0 Blatt zu präsentieren.

Präsentieren ist also die große Aufgabe („Aber ich kann das nicht vor 80 Kommilitonen und vor 15 Betreuern!“; „Präsentieren, wie soll denn das gehen, in nur fünf Minuten pro Gruppe?“; „Also, äh, unsere Gruppe, na ja, gut dann fange ich halt mal an – aber ich weiß nicht so recht – oder wollt vielleicht doch besser Ihr erst mal was sagen?“) — ein kräftiges Herzklopfen für eine erste kleine Präsentation vor einem großen Plenum, in Übermüdung nach einem Arbeitstag voller Anregungen, die noch auf Verarbeitung warteten — alles in allem jedoch ein wichtiger Lerneffekt.

Der zweite Tag begann mit einem Vortrag über Eickelberg, den Ort, der uns seit dem Vortag beschäftigte, seine Geschichte, das Heute, das ungewisse Morgen, das Einzigartige, die Defizite, die Gefahren, die Chancen. Diese Konfrontation mit dem sehr Konkreten, mit den Alltagssorgen der Bewohner, sollte den Studierenden eine, vielleicht auch Verwirrung stiftende, Reflexion ihrer Konzeptansätze des ersten Tages erleichtern.

Die Diskussion über die im Vortrag ermöglichten Einblicke „hinter die Fassade“ des Ortes und die Verarbeitung dieser „Realitäten des Dorfalltags“ erfolgte an diesem zweiten Tag in den Gruppen, deren Ergebnisse im abendlichen Plenum in Form eines Rahmenplanes auf wiederum nur einem DIN A0 Blatt vorzustellen waren. Überraschend war für alle, wie wesentlich freier und klarer diesmal die Präsentationen erfolgten. Einer der Gründe lag gewiss auch in der Form der tagsüber erfolgten Gruppenarbeiten, die mit Fragen, die nicht selten neue Probleme offen legten, aber auch wagen ließen, Lösungsansätze in Wort, mit Stift oder auch nur mit Gestik oder stummer Mimik begleitet werden.

Der dritte Tag begann für viele der Studierenden mit einem guten Gefühl: „Der Rahmen steht und heute wird das Ganze zumindest für Teilbereiche detaillierter ausgearbeitet.“ Allerdings, so reibungslos ging es doch wieder nicht, denn auch der letzte Arbeitstag begann mit einem Vortrag. „Ursächliches zu Ort, Raum und Architektur“ — von Calvino, Virilio, Piaget, Mitscherlich, Heidegger — von Genius Loci, Ortserfahrung und menschlicher Persönlichkeit, Elemente individueller Orte, Architektur in Eickelberg, — aber auch von Zeiträumen und Sehnsuchtswelten war die Rede. Die eben noch „fertig“ geglaubten Rahmenpläne erschienen jetzt wieder nicht mehr so überzeugend.

Verwirrung stiften, das ist eine der Aufgaben der Lehre. Mit Blick darauf, was sich an diesem Arbeitstag an den Gruppenergebnissen noch alles verändert und neu herausgeschält hatte, wird deutlich, dass Verwirrung stiften auch äußerst konstruktiv und motivierend sein kann.

Letzteres zeigte sich in beeindruckender – und für die Betreuer in einer geradezu sträflich strapaziösen Weise: Das abschließende Plenum, auf 90 Minuten veranschlagt, wurde von einem derartigen Motivationsschub seitens der Studierenden getragen, dass die Kreativität der Vorstellungen bei den Kommilitonen, Gästen und Betreuern die Zeit vergessen ließ, das gemeinsame Abendessen mehrmals verschoben und das Ende erst mit über zwei Stunden Verspätung gefunden wird.

Das Ergebnis

Diese Dokumentation eröffnet einen Einblick in die Ergebnisse der Symposion-Arbeit; womöglich stellt sie für viele der Mitwirkenden auch nicht mal den wichtigsten oder gewinnträchtigsten Einblick dar. Das hier Aufgezeigte beschränkt sich fast ausschließlich auf Gedanken, die zeichnerisch visualisiert worden sind, gegliedert nach den Erarbeitungsschritten Wahrnehmung (Eindrücke vor Ort). Der Zwischenschritt Reflexion (Ideenfindung in neuer Grupenkonstellation) wird hier nicht dokumentiert.

Gewichtiger und als Lern- ( und Lehr-) Erfahrung von größerer Nachhaltigkeit sind die hier nicht sichtbaren Ergebnisse. Gemeint ist die Intensität des ungestörten Arbeitens während drei Tagen an einem speziellen Thema.

Der „Zwang“ zum interdisziplinären Arbeiten, wodurch gleichzeitig für die Studierenden untereinander auch Lehre stattgefunden hat, das sich Behaupten lernen in der Diskussion mit all den unterschiedlich Lehrenden, „die immer wieder so gegensätzliche Kommentare zu den gleichen Fragen lieferten, sodass man am Ende doch wieder alles allein entscheiden mußte“,

das tägliche Üben im visuellen Aufarbeiten des Gedachten, im Präsentieren, im (sachlichen) Argumentieren im Modifizieren über das inhaltliche Streitgespräch in der Gruppe und im erneuten Vorstellen, das Abbauen von Ängsten und Vorurteilen gegenüber den Heiligendammern / den Wismarern, im Abschlusskolloquium geäußert mit dem Satz: " Das Schöne ist, nach diesen drei Tagen finde ich es jetzt auch nicht mehr so schlimm, dass wir in zwei Jahren nach Wismar (Hochschulneubau) gehen müssen.”

Während dieser drei Tagen konnte / durfte niemand den Ort des Geschehens verlassen, denn es gab keine freien Abende. Die waren mit Bestandteil des Symposions, des Arbeitens und des abendlichen Tafelns an spendierten fürstlich gedeckten Essens-Tischen, Dank des anregenden Ambientes sich für Einzelne endlos weiter debattieren ließ.

Apropos Ergebnis: Die Dokumentation soll nicht zuletzt jüngeren Semestern und künftigen Studierenden einen Einblick verschaffen in das vielleicht etwas ungewöhnliche aber produktive , sozialorientierte und persönlichkeitsprägende Tätigsein an unseren „ Kultur prägenden“ Fachbereichen. „Das war echt stark, drei Tage ´Arbeit pur` aber trotzdem, es hat viel Spaß gemacht.“, so der Kommentar eines Studierenden beim Abschied.

Es bleibt zu hoffen, dass die anvisierten Folgearbeiten aus diesem Symposion, die entwurflich–gestalterischen und technisch-konstruktiven Durcharbeitungen von Teilbereichen (die sich hoffentlich in einer zweiten Broschüre niederschlagen) sowie eine Ausstellung dieser 3-Tage-Werke, mit dem gleichen Enthusiasmus realisiert werden.

Foto: Klaus-Dieter Heim

Heiligendamm / Wismar, 03. 10. 1999.

Für den Hochschulbereich Heiligendamm:

Prof. G. Spütz / Prof. J. Großmann

Für den Hochschulbereich Wismar:

Prof. J. N. Müller / Prof. Th. Römhild

Nachtrag

Jahre später bringt es ein ehemaliger Student aus dem Symposium (heute promovierter Infrastruktur-Forscher) in einer Veröffentlichung auf den Punkt, was ich mit meiner Haltung zur Arbeit an der Hochschule meine:

„In dieser Zeit (des Studiums) war für mich ein Workshop besonders wichtig, bei dem wir Architekturstudenten gemeinsam mit Studierenden der Innenarchitektur – sowie Betreuern aus Architektur, Innenarchitektur, Kostümbild, Denkmalpflege, Landschaftsarchitektur, Farbdesign etc., — Konzepte und Visionen für Eickelberg, ein fast vergessenes Dorf in Mecklenburg, entwickeln konnten. Neben all dem Spaß, den wir zusammen hatten, war es für mich unglaublich wichtig, zu erkennen, welch thematische Bandbreite das Architekturstudium bieten kann.“

Diese damaligen Erkenntnisse des Architekturstudenten aus Wismar werden gewiss auch die Studierenden aus Heiligendamm gewonnen haben.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Guido Spütz — Aus der Broschüre:

Resümee des Symposions

„Eine wunderbare Anstrengung, ein Klang der noch lange nachhallt!"

Der Zeitgeist fordert neue Ansätze auch im Hochschulbereich. Formulierungen mit fortschrittlichem Gedankengut sowie die Bildung von Reformkommissionen lassen zwar Absichten erkennen, doch erstaunlicherweise geschah bislang nicht viel: Größtenteils arbeitet jeder für sich und lässt Ansätze kontinuierlicher, interaktiver Kooperation vermissen. Unüberwindbar scheinen die inneren und äußeren Hürden, „Projektarbeiten" auch in der Auseinandersetzung mit Themen des Lernens und Lehrens zu entwickeln oder zu erproben. Wie sollte es dann andererseits in der Zusammenarbeit mit und unter Studierenden funktionieren? Es geht doch um die Befähigung, etwas Gemeinsames inhaltlich und in die Zukunft gerichtetes mit Studierenden zu praktizieren und zu erarbeiten, das alle bewusster macht und somit motivierter, freudiger und kreativer werden lässt. Es geht auch um eine sich aus dem Anspruch einer Aufgabenstellung heraus entwickelnde öffentliche Diskussion, die ein gemeinsames Bewusstsein für Zukunftsgedanken wachsen lässt und den Anspruch einer Hochschule nach innen und außen prägt und verdeutlicht. Projektarbeiten, die im Kontext unterschiedlicher Disziplinen oder auch außerhalb des Hochschulbereiches stehen, werden Studierenden mehr Möglichkeiten geben, Methoden auszuprobieren, Flexibilität zu üben und auch motivierter zu lernen. Die Hochschulen stehen hier in der Pflicht und müssen bei der Vorbereitung auf die stetig wachsenden Anforderungen im Berufsfeld eine Vorreiterrolle übernehmen. Aus diesem Anspruch erwuchs die Idee zu diesem interdisziplinären und erstmals fachbereichsübergreifenden Symposion, welches gleichzeitig sinnvolle Grundlagen für weiterführende fundiertere Aufgabenstellungen in den Seminaren anbot. Es war der Versuch, so manch ausgetretene Pfade zu verlassen und erste zukunftsorientierte Schritte zu wagen.

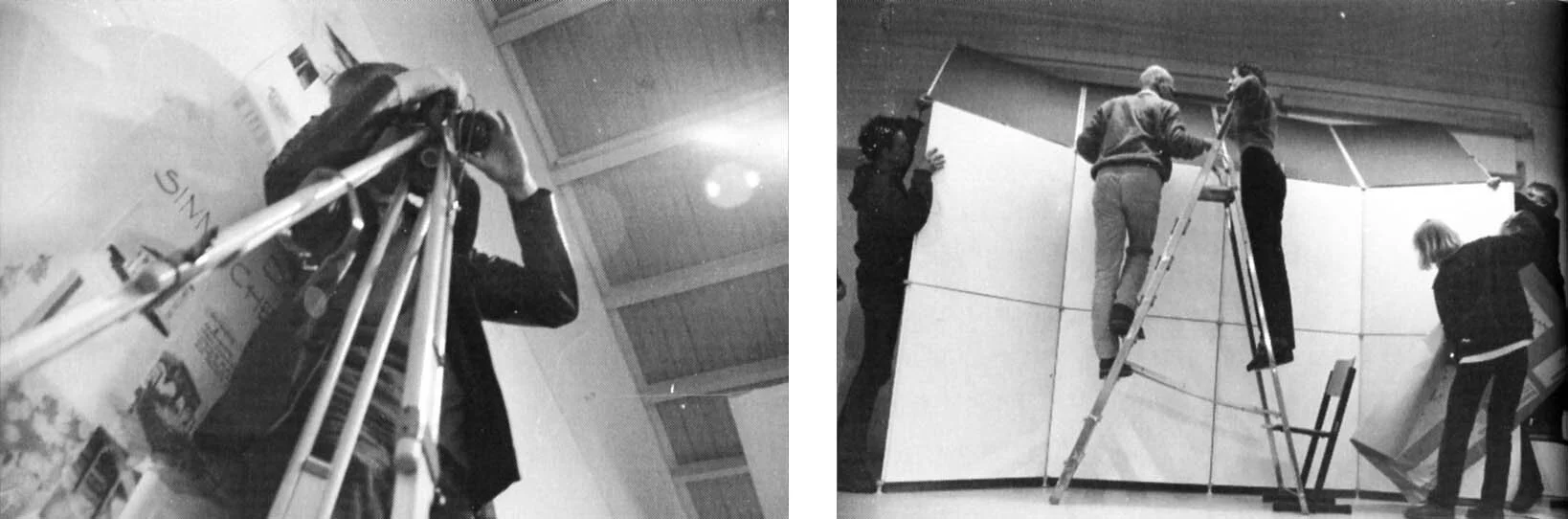

Eine motivierte Vorbereitungsphase....

„So muss Hochschule gestaltet bzw. gelebt werden und dies auch unter Beteiligung von Studenten!"

Dieser Gedanke entwickelte sich in den Köpfen und Gemütern von einsatzerprobten Lehrenden und Nur-Praktikern unterschiedlicher Disziplinen während einer äußerst kreativen und konstruktiven Vorbereitungsphase in Berlin. Bei Wein und Pizzahappen spürten wir den Wunsch, etwas Gemeinsames aus der Taufe zu heben. Fast alle, die wir für dieses Vorhaben angesprochen hatten, waren begeistert und hochmotiviert etwas „Neues" anzugehen. (Der Gedanke an Honorare blieb außen vor.) Und ein weiteres Phänomen stellte sich ein: Die 68er ließen grüßen! Zur Freude aller erkannten wir, dass die damaligen Erfahrungen des gemeinsamen Erarbeitens, Bewusstmachens und Werdens und Handelns 30 Jahre danach, aktueller waren denn je und wir spürten, dass sie uns in diesem Vorhaben voranbringen würden. „Lasst uns diese Stimmung und Arbeitsweise in die Hochschule tragen, dann brauchen wir keine Sorge haben", hieß es bei der Verabschiedung nach Mitternacht, und wir trennten uns mit dem Gefühl etwas Gemeinsames durchstehen zu wollen und in vielerlei Hinsicht einen roten Faden für unser Vorhaben gefunden zu haben!

Ein Konzept

Welche Inhalte konnten solchen Ansprüchen und Ansätzen gerecht werden? Auf keinen Fall ein als „Idealsituation" zu bearbeitendes Thema mit vorgeahnten gestalterischen Ansätzen. Es ging vielmehr um den Einstieg in eine Thematik und Arbeitsweise, die uns fordert und befähigt in anderer Form über das Gewohnte hinaus neu nachzudenken. So kann das Thema des Symposions „Visionen für ein verletztes Dorf” nur als Beispiel für das Erkennen und Bearbeiten von komplexen Problemzusammenhängen stehen. Gleichzeitig sollte diese weitgesteckte Thematik den Studierenden für ihre individuellen Neigungen Platz schaffen und ihre Talente in Beziehung zur Vielfalt entdecken lassen, die die Berufswelt bietet und fordert.

Die Vorphase des Konzeptes

Es war richtig und wichtig in der Vorphase des Symposions die Studierenden - formiert in Gruppen - ohne weitere Unterstützung zur individuellen Wahrnehmung auf die Reise in Region und Ortschaft zu schicken. Wie sich herausstellte, entwickelte sich in dieser einwöchigen Phase, vorgestellt am ersten Tag des Symposions, eine faszinierende und für alle lehrreiche Ebene mannigfaltiger Empfindungen. Hier wurden wichtige Aspekte und Ansichten erschlossen und vorgestellt, die im heutigen Planungsgeschehen kaum noch Beachtung finden, eigentlich aber Voraussetzung sein sollten. Geradezu verblüffend bot sich hier Studierenden, die sonst eher zurückhaltend in Erscheinung treten, die Möglichkeit einer großartigen Inszenierung, sogar mit Einbeziehung des Publikums! Welch mutige Darstellung, welch ein Artikulationsbedürfnis! Dies mag Anlass sein auch über Bedeutung und Integrierung des Lehrfaches der Wahrnehmung nachzudenken.

Die Intensionsphase

Nicht ideal verlief die Intensionsphase. Die zuvor gewonnene Ebene der Gefühle sollte nun im Spiel einer Auseinandersetzung mit möglichen Nutzungsvorstellungen gruppenweise unter einem Leitthema erarbeitet und als Strukturkonzept schriftlich und graphisch abends im Plenum vorgestellt werden. Im Nachhinein lässt sich erkennen, dass unsere durchaus gewollte Zurückhaltung als Betreuer an diesem Tag vermutlich eine Fehlentscheidung war. Wir wurden anscheinend vermisst bei Hilfestellungen zur Strukturierung des erlebten Ganzen und bei der Betrachtung einer möglichen Nutzungsidee. Ich meine damit inhaltliche Hilfestellung wie z. B. zur Einschätzung der Standort-Problematik, oder beim Thema selbst, betrachtet unter gesellschaftlichen Aspekten, oder bei der Bedeutung und Auswirkung von raumbildend akzentuierenden Maßnahmen in der Landschaft usw. Bei aller Begeisterung im gemeinsamen Tun blieb nach dem Plenum ein Gefühl zurück, dass die Strukturkonzepte größtenteils nicht soweit ausgereift waren, dass sie in der beabsichtigten Konfrontation mit den Argumenten der Realität am nächsten Tag den gewünschten konstruktiven Dialog würden ausreichend aufnehmen können. Jetzt kam erst mal das gemeinsame Abendessen! (Wichtig gegen das enttäuschende Gefühl, sich selbst überlassen zu sein!). Planschränke wurden als Ablage für die Köstlichkeiten und Zeichentische zu Kneipentischen umfunktioniert. So war Zeit für weitere konstruktive Gedanken bei Wein und Geselligkeit reichlich vorhanden, bei einigen Teilnehmern sogar bis in die frühen Morgenstunden.

Die Umsetzungsphase

Der nächste Tag bot die Möglichkeit, die vielschichtigen Nutzungsideen nun in einen konkreten Dialog einfließen zu lassen. Die Arbeitsgruppen wurden mit den Argumenten der Realität, den spezifisch regionalen und örtlichen Gegebenheiten konfrontiert. Damit nun die bisherigen Entwurfskonzeptionen unter dem Aspekt einer Neubetrachtung weiter bearbeitet werden konnten, standen die Betreuer mit ihren unterschiedlichen Erfahrungsbereichen rotierend zur Verfügung. Wie erwartet zeigte sich, dass die nicht ausgereifte Intentionsphase die Betreuer eher veranlasste, Hilfestellung zur Struktur der Konzepte anzustoßen, anstatt den Studierenden die Möglichkeit einer spezifischen Information zu geben um ihre Entwurfskonzeptionen konkretisieren zu können. So konnte es sein, dass rotierende Betreuer vielerlei unterschiedliche Empfehlungen zu Nutzungskonzepten gaben und so zum Teil zu Irritation beitrugen. Aber auch hier gab es nach dem Plenum beim Abendessen genügend Zeit in vielerlei Diskussionsthemen einzusteigen und weiter über die Entscheidungsfindung nachzudenken. (Ich erinnere mich an eine Gruppe, die — umgeben von einigen Betreuern — noch bis 3 Uhr in der Frühe heiß diskutierte.)

Die Erhärtungsphase

Die entwickelten Entwurfsergebnisse jeder Gruppe sollten jetzt hinterfragt und den kritischen Argumenten der Betreuer ausgesetzt werden, um die Schlüssigkeit der Konzepte begründet festzustellen. Hier zeigte sich, dass viele Gruppen an romantischen Vorstellungen hafteten und oft einen weiterentwickelten utopischen Rahmen nicht verlassen hatten, was sich in einem Mangel an Konkretisierungsgedanken niederschlug. Lag es an der zu kurz gekommenen Auseinandersetzung bei der Entwicklung eines Strukturkonzeptes am ersten Tag? Wie dem auch sei, trotz Überlegungen, manchen Zielvorstellungen nicht gerecht geworden zu sein, ließ die Motivation nicht nach. Beim abendlichen Plenum stellten sich die Gruppen grandios und überzeugt im vollen Hörsaal der Begutachtung mit Kritik und Gegenkritik in einer Selbstverständlichkeit zur Verfügung. Kollegen anderer Hochschulen empfanden dies als außergewöhnlich erfrischend und begeisternd. Es war 22 Uhr, keiner hatte bis dahin den Hörsaal verlassen, Ovationen beiderseits nahmen kein Ende. Das abendliche Essen stand seit zwei Stunden in einem Lieferwagen vor der Türe bereit. In Windeseile war der Hörsaal für das letzte gemeinsame Mahl umgestaltet. Zu diesem Zeitpunkt formierte sich auch schon die Rostocker Band in der Turnhalle. Alles deutete darauf hin, dass ein Ende wohl erst am frühen Morgen in Sicht kommen wird.

Der Morgen und danach

Am nächsten Morgen krochen vereinzelt Studenten mit Schlafsäcken und übermüdeten Gesichtern über den leeren Hof der Hochschule und versuchten Kaffeemaschinen gängig zu machen und uns zum nochmaligen Ausklang einzuladen. Wir konnten nicht von einander lassen, viele Dankesworte kreuzten sich! Eine Studentin brachte die drei Tage auf folgenden Nenner: „Eine wunderbare Anstrengung, ein Klang der noch lange nachhallt!"

Wir Betreuer trafen uns in meinem Büro, welches für die vielen Lage- und Strategiebesprechungen und auch für gruppendynamische Einzelgespräche herhalten musste. Wir waren wie die Studierenden erschöpft, aber auch selig und zufrieden, nicht zuletzt deshalb, weil wir feststellten, dass dieses gemeinsame Unterfangen von keinerlei Konkurrenzgehabe begleitet war. Ich glaube, daß hierzu in der geselligen und konstruktiven Vorbereitungsphase entscheidende Grundsteine gelegt worden waren. Aber es lag wohl auch am Zusammentreffen von Personen, die gewohnt sind gemeinschaftlich zu arbeiten oder die im Vorfeld eine Seelenverwandschaft entdeckten, die über das Fachliche hinaus für so ein umfangreiches und inhaltsschweres Unterfangen benötigt wird. Enttäuschend blieb, dass das vielzitierte interdisziplinäre Arbeiten unter Lehrenden innerhalb unseres Fachbereiches bis auf wenige Ausnahmen im Rahmen dieses Symposions nicht stattfand. Sicher stände es uns gut an, größere Gemeinsamkeiten in diesem Sinne zu erwerben und zu entwickeln, um auch den vereinzelt immer noch auflodernd irre-führenden Argumenten von Abgrenzungsbemühungen, zu angrenzenden Disziplinen, entgegenzutreten. Um so größer war die Freude über die Beteiligung der Lehrenden des Fachbereiches Architektur aus Wismar, die dieses Symposion so lebhaft konstruktiv mitgestalteten und mit ihren Studentinnen und Studenten maßgeblich das Zustandekommen einer Dokumentation ermöglicht haben. Dank auch den Lehrenden aus den vielfältigen Bereichen der Praxis und anderer Hochschulen die so engagiert und mit viel Freude sich selbstverständlich zur Verfügung stellten. Dank an alle Studierenden, die das Symposion so begeistert und kreativ angenommen haben und Hoffnung geben, die Lehre weiter in experimenteller Weise gestalten zu können. Die reichhaltigen Erfahrungen als Lehrende, Praktiker und Studierende motivierten uns zu dem Wunsch eines baldigen Wiedersehens. Viele Gespräche und Anrufe zeugten von der Begeisterung, die in diesen kreativen Tagen gewachsen war und fast keimte ein wenig die Enttäuschung darüber, daß es schon zu Ende war. Wirklich zu Ende?

Wir werden unsere gewonnenen, vielschichtigen Erfahrungen mit Freude gemeinsam weitergeben — vielleicht das nächste Mal an einem anderen Hochschulort.